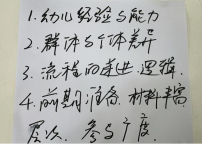

一、视频观摩 集体观看闵妍老师的中班美术活动《扎染蝴蝶》 二、集体围绕活动进行交流 赵海蓉:刚刚我们一起观摩了闵妍老师执教的美术活动,整个活动的环节清晰,最后的作品也给我们带来了丰富的审美体验,相信老师们一定也都有很多的收获与想法,接下来我们一起围绕下面的两个问题来交流下。 ⒈问题1:一个好的教学活动中处处都是教师的思考和智慧,在闵老师的活动中,你看到了哪些值得学习的点?(从活动设计、活动环节、活动有效性等各个方式进行阐述) 杨敏:活动环节层层递进,操作性强,要点突出,小朋友在已经掌握的基础上,又能体验活动的乐趣,在活动中呈现的对称审美体验,从里到外,从上到下等不同的配色方案,各有各的特点,小朋友可以按自己意愿去创作,虽然各不相同,但都有一定的规律美。 秦忆琳:闵老师的活动层次清晰,对幼儿扎染的方法、配色有了针对性的内容设计,为幼儿的经验提供支架,帮助幼儿学习与发展。 蔡璐倩:闵老师的活动是基于幼儿的已有经验开展的,孩子们前期已经有滴染、配色的经验,整个活动下来我们也能看到孩子们在活动中又获得了很多新的经验,例如孩子们学习了捆扎蝴蝶、开始尝试进行对称的配色等。给我的启示就是在设计集体活动的时候一定要关注到幼儿的前期经验,从幼儿的经验出发思考通过这一活动孩子们能收获到什么。 叶晨:在闵老师的教学活动中可以看到教师为幼儿提供扎染的材料和工具,并向他们介绍扎染的基本方法和技巧。闵老师通过示范和讲解,引导幼儿理解扎染的过程和注意事项,激发幼儿的兴趣和好奇心。在幼儿进行扎染创作的过程中,教师也给予幼儿充分的支持和鼓励,帮助幼儿解决遇到的困难,提供个性化的指导和反馈,鼓励幼儿尝试不同的结扎和染色方法,发挥他们的创造力和想象力。 陆辰诗雨:闵老师的教态自然,目标定位清晰明确,符合中班幼儿的年龄特点。在操作的时候眼睛里都是孩子,能关注到个别幼儿。《评估指标》中指出要提供足够的材料供幼儿游戏,闵老师投放丰富的材料,幼儿都参与其中,积极性高。 陈婷:闵老师的美术活动在设计环节时,环节清晰,层层递进,在幼儿正式操作之前,教师会通过提问的方式,引导幼儿观察作品,帮助幼儿梳理出制作步骤、了解制作中的注意点,最后老师会完整展示操作过程,帮助幼儿将之前“零散”的经验整合起来,让幼儿在自主操作环节可以有相对全面的经验支持。除此之外,闵老师在介绍制作方法时,使用的语言也是简洁明了,简明的语言配合教师的示范,让幼儿对自己之后该如何操作有更清晰的了解。 ⒉问题2:结合该集体活动的观摩,你觉得你可以从哪些方面来优化自己班的集体活动? 秦忆琳:在活动设计方面对有难度的操作进行预设,为幼儿提供支架。在前期的准备方面可以再丰富经验,集体活动时主要围绕需要的重点进行操作。 陆辰诗雨:活动目标的设定一定要具体,从小点出发,符合幼儿相应的年龄阶段,与指南、纲要相结合。 蔡璐倩:我在进行集体活动的时候可能需要更多的关注到幼儿之间的个体差异,在编织中国结的时候可以请能力强一点的幼儿带带那些不太会的幼儿。 陈婷:在看了闵老师的活动之后,我认为自己需要学习她简明的语言。科学活动与其他领域的活动相比,更要求语言的准确性与科学性,所以在对教师语言的使用方面需要进一步精简、准确。 叶晨:闵老师这节中班美术扎染活动是基于小班时候的经验基础上进行的,所以我觉得可以结合幼儿的兴趣经验以及课程需要来选择适合幼儿年龄特点和兴趣爱好的教学内容,可以结合幼儿园的主题活动、节日活动等,开展丰富多彩的教学活动,以此来优化自己的集体活动。 杨敏:关注与幼儿之间的互动,并且从自己班级幼儿的年龄段、发展水平等方面的考虑,让幼儿能蹦一蹦够得着,从而优化自己班的集体活动。 三、现场研讨 ⒈问题1:你觉得组织好一个集体活动有哪些必须关注的点? 小班:我们觉得在集体活动中必须四个关键点,分别是幼儿的经验与能力、群体与个体差异、整个活动的流程不断递进,有一定的逻辑性,最后一点就是活动的前期准备,保证材料的丰富性。

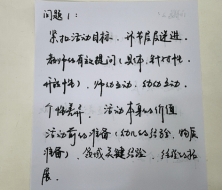

中班:首先是活动的准备,需要关注到幼儿的经验,同时做好物质准备。其次是整个活动要紧扣活动目标,环节层层递进。活动过程中教师的提问要具体,有针对性,且保持一定的开放性,创设一个良好的师幼互动、幼幼互动的平台。再次,要关注活动本身的价值,领域的关键经验,以及整个活动中经验的拓展。

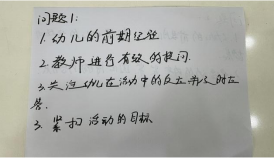

大班:我们觉得四大点是十分重要的,第一个是幼儿的前期经验,第二个是教师在活动中的有效提问,第三个是关注幼儿在活动中的反应并及时有效的反馈,第四个是活动要紧扣活动的目标。

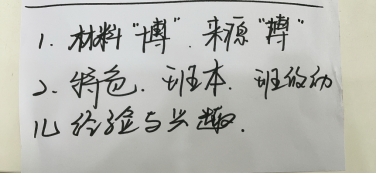

⒉问题2:博物馆主题下的集体活动如何体现“博物”的理念,以及与一般的主题课程的不同? 小班:关于“博物”的理念我们觉得重要的是活动中材料的“博”以及活动来源的“博”。博物馆课程是每个班级的特色活动,需要特色与班本化的体现,同时也能在活动中体现出班级幼儿的经验与兴趣。

中班:首先是整个活动与博物馆主题活动的锲合度,体现博物馆主题下的活动。其次在活动中体现出幼儿经验的提升与拓展,体现十六字的博物理念,为幼儿创设广泛关注、静心欣赏、深入观察,积极探究的时间和机会。最后是活动中材料的提供需多样性,体现博物馆的特色。

大班:我们觉得博物馆的活动是一个持续性的活动,需要体现出幼儿的前期经验,同时根据幼儿的兴趣来开展。还有就是活动的内容要紧紧围绕博物馆的内容开展。

四、理论学习 ㈠共同学习 《幼儿园课程图景——课程实施方案编制指南》 第三章“幼儿园课程实施方案:实践性要素” 第一节:如何规定与落实幼儿园课程的实施 ⒈现有的问题 问题1:对课程实施的管理较为死板,未考虑以班为基点的课程实施的弹性。 问题2:关于“以班为基点的课程实施”的规定简略概括,对教师班本化操作的指导性不强。 问题3:方案中没有对以班为基点的课程实施进行质量监控。 ⒉改进策略 ⑴明确赋予教师以班为基点的课程实施的权力,并提供富余的课程内容和资源供教师和幼儿选择、调整和组合。 ⑵在留有班本化空间的同时,给予教师课程班本化必须遵循的基本要求和指导。 ⑶放权的同时做好班级课程质量监控的相关有效规定。 ⑷通过一系列引导措施,提升教师的课程意识和课程实施能力。 ⒊观点与提示 ⑴在幼儿园课程实施方案中明确定位以班级为基点的幼儿园课程实施的重要性。 ⑵根据幼儿园的实际情况,结合教师的专业水平,进行以班为基点的课程实施的恰当而具体的规定。 ⑶加强机制建设,多方面积极支持教师课程的班本化实施,并给予有效的管理和监控。 ⒋实践案例 ㈡教师感悟分享 蔡璐倩:文章中说到“教师要恰当处理预设与生成的关系,使各种活动真正成为师生积极互动、交流、共同建构的过程”。我们在开展预设课程的过程中往往会出现幼儿兴趣点转移的情况,当出现这一情况的时候老师可以不必执着于将幼儿“拉回”原有的轨道,而是可以思考新的兴趣点是否适宜探究,如果新的兴趣点探究的可行性很高,那我们完全可以尊重幼儿的兴趣开始新的探究课程,课程的目的就是为了让幼儿在各种各样的活动发展各项能力,换一条路也能达到这个目的。 杨敏:文中提到“幼儿园课程是一个动态的过程,涉及众多变化的因素,再加上幼儿的发展特点、兴趣、需要等个体差异明显,幼儿园共性的预设课程内容到不同班级仍然可能会产生不恰当性。”除了与儿童年龄段相符合之外,还需要教师根据自己班级幼儿的兴趣需要、发展特点等,需要由教师适时的进行筛选和调整,使得课程更符合本班幼儿的情况和需要。 赵海蓉:班本化的课程一直以来就是我们在不断尝试的,就像我们的博物馆课程一样。对于老师们而言,特别是青年教师,独立地生成和开展班本课程是有一定难度,就像文章说的那样,还需要丰富的课程内容和资源供教师选择、调整和组合。所以课程资源的梳理就显得格外重要,之前的课程可以保留下来,让接下来的老师继续去实践,去探索,不断去丰富我们的现有课程,形成更加丰富的课程体系。 叶晨:班本课程的设计应该以幼儿的兴趣和需求为出发点。教师要通过观察和与幼儿的互动,了解他们的兴趣爱好、发展水平和学习风格,以此为基础来选择课程内容和活动形式。教师在班本课程中的角色也是非常重要的,需要具备扎实的专业知识和教育技能,能够根据幼儿的特点和需求,设计出富有创意和教育意义的课程活动。 秦忆琳:幼儿园课程的实设计和实施要关注培养幼儿的综合素质,包括智力、体能、美感、品德、社交等方面的发展。通过游戏和活动来促进幼儿的认知、语言、情感和社交能力的发展,让他们在玩中学,在学中玩。尊重每个幼儿的个体差异,注重因材施教,针对不同的兴趣、特长和发展需求给予个性化的指导和关怀。 陈婷:文章中提到了关于“以班为基点的课程实施”的规定简略概括,对教师班本化操作的指导性不强。目前班级开展的博物馆课程也是基于之前开展过的博物馆的经验、参考网上寻找到的相关的博物馆课程,而且每个班级的孩子都有不一样的个性、能力水平,所以对班级博物馆开展还是需要进行较大的调整,但在调整的过程中,也确实需要一些指导,除了园所的支持之外,我认为还需要更多理论的支持,可以通过查阅相关文章、案例的学习来达到指导自己博物馆开展的目标。 陆辰诗雨:课程的来源应该是从幼儿中来的,根据他们的兴趣挖掘课程,教师梳理整合后一起推进课程,课程的实施要避免教师高控,需要多倾听幼儿的心声。 闵妍:文中提到“幼儿园课程以班为基点的实施是一个从静态的计划到不断动态调整的过程,课程实施方案的制定与落实应关注这个动态调整的过程”,让我联想到本学期我们班的博物馆课程,期初制定的计划落脚点在带领幼儿体验“滴染”、“喷染”等过程,但也开展的过程中,我发现,根据幼儿的实际情况,充分欣赏更为重要,所以我不断调整计划,改变实施方案,首先营造“蓝染”氛围感,然后通过幼儿可以触摸到的参与蓝染周边小物的制作过程,从而获得满足感,进一步激发幼儿对蓝染的创作兴趣,为下学期的活动打好基础。 |