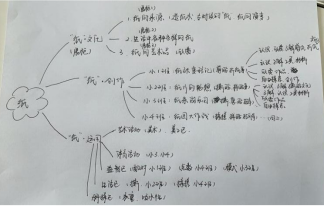

一、课题研究计划交流 ㈠研究目标 ⒈有效利用多元资源开展各年级组走廊博物馆主题活动,让幼儿在博物的环境与课程下广泛关注、深入观察、静心欣赏、积极探究。 ⒉能根据博物馆的主题以及幼儿的情况制定切实可行的年级组以及班级计划并较好地实施,同时基于实施的成效进行走廊环境的创设,体现博物馆特色。 ⒊各班能共同基于同一大主题带领幼儿进行相应课程的实践与探索,了解其文化背景,进一步感知多形式的文化底蕴。 ⒋以理论学习为抓手,以文章撰写为方式,不断提高教师的专业能力,形成丰富、扎实的博物馆主题课程资料。 ㈡研究内容 ⒈提升对“多元文化”、“博物馆课程”的认知 ⒉思考走廊博物馆主题课程计划的搭建 ⒊关注走廊博物馆设计与空间布局 ⒋尝试开展多元的课程实施评价 二、问卷调查分享:关键词——展示、呈现 赵海蓉:我们在活动前进行了调查问卷,了解了老师们的设想与困惑,其中提到的最多的关键词就是展现与呈现。我们本学期的计划也是基于老师们的一个想法,重点围绕走廊环境的创设进行,思考如何更好地营造浓厚的博物馆环境。 三、课程计划的制定 ㈠课程计划制定的几个要点 ⒈思考课程中的文化蕴含,如何更好地关注文化,并在课程的始终体现文化。 ⒉思考整个课程的行进脉络,如何更好地一步步推进课程。 ⒊各班基于大主题的小思路,从而支持各班教师更好地落实到班级日常之中。 ㈡各班讨论课程计划的制定 小班:纸

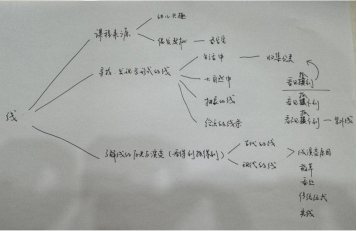

中班:线

陈婷:身体上的线也是可以的,比如血管、头发、眼睫毛等等。 赵海蓉:这个线的主题比较抽象。 闵妍:所以这个线比较散,不能很好地进行分类。 宣丽萍:站在孩子的角度可以分成看得见抓得到、看得见抓不到、看不见抓不到的线,这样能把线很好地进行归纳了。  大班:桥 大班:桥

陆辰诗雨:关于各班的班本课程可以各班分一个桥重点研究,比如拱桥、立交桥等等。 宣丽萍:在天台上的荡索桥,也可以给孩子们不同的体验。 赵海蓉:可以从古代的桥梁展开,比如五大经典的桥梁,各班选择经典的桥梁进行探索。 闵妍:各种桥的桥洞也可以做出一些研究。可以把桥的结构进行拆分研究。 四、理论学习 ㈠集体阅读学习 《儿童博物馆课程故事研究》 ⒈我们眼中的儿童博物馆 ⑴儿童博物馆的定位——儿童博物馆是馆更是场 ⑵儿童博物馆的特点 ①内容的多元性 ②资源的整合性 ③经验的综合性 ④主体的发展性 ⑤文化的生长性 ⒈儿童博物馆的建构路径 ⑴搭建三层级儿童博物馆体系 ①建构了以主题式探究为主的班级博物馆 ②建构了以参与体验为主的园级博物馆 ③搭建了社会博物馆共研共享平台 ⑵儿童博物馆的建构步骤 ①第一步:收集陈列,动态呈现 ②第二步:自发兴趣,投入活动 ③第三步:自主学习,深入探究 ④第四步:回顾反思,成果展示 ⒊教师在儿童博物馆中的支持 ⑴具有博物意识 ⑵具备理解儿童的能力 ⑶具有课程意识 ⒋儿童在儿童博物馆中的学习方式 ⑴在行动中学习 ⑵在关系中学习 ⑶在探索中学习 ⑷在合作中学习 ㈡教师感悟交流 陈婷:儿童博物馆是面向儿童开放、儿童参与的场馆,结合文章中的建构步骤,我们本学期的“纸”博物馆的开展也有了一定的思路。因为是多元文化特色,所以我们在创设“纸”博物馆时,首先会利用图片、实物等形式,引导幼儿认识“纸”文化。接下来就可以与文章中的基本建构步骤一一对应起来,例如收集陈列,动态呈现,我们可以鼓励幼儿收集生活中各种各样的纸,在感受纸的多样性的同时,寻找幼儿喜欢的、适合幼儿开展的探究点,以此推进班级博物馆课程。 杨敏:文章中提到“我们的儿童博物馆不再是传统意义上的博物馆,它是馆更适场,即儿童博物馆不单纯是一个展示物品的地方,更是一个以幼儿为中心的实习场,是幼儿可以通过经历和行动,在活动中计划、操作、交往、协商和体验,使得经验不断生成的地方。”儿童在博物馆中学习。首先,儿童带着原有经验进入儿童博物馆,与所感兴趣的展品进行互动,动手操作、体验感知展品,形成初步的参观经验。其次,通过初步感知,儿童可能将展品所呈现的现象与自己头脑中的原有概念联系起来,或对展品所呈现出的现象感到好奇,激发求知欲,通过各种方式展开探究活动,完成相关经验的建构,形成最终的博物馆学习经验。这一过程中,儿童可能还会产生新的问题,再次进行探究与反思活动,形成更加深刻的博物馆学习经验,从而让学习更加深入。最后,儿童走出儿童博物馆后,将获得的经验应用于现实生活中,实现经验的迁移。儿童建构博物馆的过程就是学习的过程。儿童是儿童博物馆的主人。班级博物馆是儿童自主建构的,创设博物换的过程就是儿童学习的过程。这是一个合二为一的过程、一个创造的过程。 赵海蓉:通过学习,我更加深刻地感受到教师在儿童博物馆中有效支持的重要性。虽然说课程是追随幼儿的脚步进行的,但是这也离不开教师的支持。教师需要具有博物意识,从而引导幼儿广泛关注,深入观察,静心欣赏,积极探究。其次我觉得对于教师的支持而言,教师对博物馆主题本来的了解与知识面也是十分重要的,只有老师有了充足的知识,才能更好地以自己的课程意识引领幼儿不断在课程中前进与发展。 陆辰诗雨:博物馆是多元的,以大班桥为例子,探究的不仅仅是一个桥,需要从多维度出发,桥的演变、桥的种类、桥的特性等,也可以从美术、建构、科探等不同领域展开。 闵妍:文中提到“要求教师首先具有博物意识。实践中,我们以博物馆工作坊、博物馆沙龙、林间的教师等多种形式实现教师自身的修炼,让教师先‘博起来’,支持幼儿的探究、拓展幼儿的博物经验,完成其在儿童博物馆中的学习。”经过本学期期初的几次备课组内、园长室内、教研组内的自主探讨,我们发现作为一名普通教师,真的很难把握“博物馆”课程的研究内容、目标、方向、方式、方法等等,需要领导更明确更具体更细致的面对面指导与培训。 蔡璐倩:教师在组织幼儿进行博物馆活动时,要能够具备理解儿童的能力,要学会接纳幼儿的“不会”,正因为幼儿的“不会”,我们才需要去引导幼儿学习,老师要做的就是给幼儿提供充分的时间、材料和空间,让幼儿在活动中得到不同程度的发展。 叶晨:在文章中提到儿童博物馆特点具有资源的整合性。将各种不同的资源,如展品、活动、教育项目等,整合在一起,为孩子们提供一个全面的学习和探索的环境。这样的整合性可以让孩子们在一个地方就能接触到多种多样的知识和体验,激发他们的好奇心和兴趣。同时,资源的整合也可以提高学习的效率和效果,让孩子们更加深入地了解和掌握知识。 五、活动后续思考与调整 主持人:本次活动后请各组老师将活动中的规划图进行再完善并绘制成电子版的课程计划,本周五放学前上交。同时结合各年级组的走廊思考课程计划在走廊环境中的落实,下一次活动将进行走廊空间布局的规划。 |