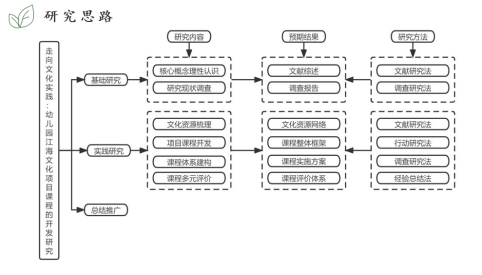

⒈课题研究背景 ⑴深入贯彻课程游戏化精神的需要 ⑵明晰幼儿园文化内涵的需要 ⑶满足幼儿学习与发展的需要 ⑷提升教师课程建设能力的需要 文化内涵、文化本土品牌、师资力量、园本课程的充盈 ⒉课题研究背景 ⑴课程内容适切性不够 长江资源联系度不强 ,有课程,但需要是的资源如何和特色活动联系,建立桥梁。 ⑵课程资源稀缺 周边资源初步探究阶段、找寻策略途径、青年教师研究能力专业能力得提升 ⑶教师专业能力不足 ⑷幼儿主体地位不够突出 课题核心概念: 项目课程 其主要特征在于针对某一主题进行深度探讨,焦点在于寻找问题的解答,而这些问题有可能是儿童、教师或双方共同提出的问题。 项目课程:围绕某个主题进行探讨,是有双方共同经历的,有成果展示的活动,形式特别:针对一个目标前行、可以是小组或者个别幼儿进行的、遇到问题解决问题,幼儿有了实践,进行经验总结。 长江资源 园所三公里内(含长江、江滩湿地公园、渔港码头、江滩水库等自然环境资源、社会文化资源、人文资源等)。 “江·舟”课程 江,取自“滨江”“长江”,既代表教职工,又凸显了长江资源特点。 舟,小船。与不同的字组合即可变成不同的船——舰、艇等。寓为孩子,代表“千舟百态”的办园理念。 “江·舟”课程即师幼伴随,利用长江资源开发的系列课程。 理论支撑 生态教育学、“活教育”理念、整个教学法、项目教学法 创新之处 本课题研究是基于以上国内外项目课程研究的基本精神、理念开展的,课程实施的基本步骤也是源于凯兹博士的《小小探索家——幼儿教育中的项目课程教学》一书。但在课程资源、课程内容的选择方面更凸显园本特色,主要以长江资源为载体,基于地域资源设计课程内容,以地域文化作为课程的源头和基础,社会生活作为课程实践的阵地,确定幼儿发展为课程最终的目标和归宿挖掘适宜的课程内容,并进行价值分析,继而开展相关课程实践。 关键词:长江资源、项目资源 ⒊研究目标与内容 研究目标 ⑴引发幼儿对社会生活、地方文化、自然生态的关注,发展核心素养。(幼儿层面) ⑵提高教师挖掘长江资源,建构项目课程的能力。(教师层面) ⑶建立长江课程资源库,形成具有特色的项目课程。(园所发展) 研究内容 长江资源开发途径的研究 长江资源优化园所环境的研究 项目课程案例的研究 项目课程指导策略的研究 ⒋研究思路与规划 论文意识 :案例式(辅助),保存调查问卷(问题意识) 关注原始资料保存,有利于后期论文发表 提升问题意识,专家沉浸式帮助。

⒌学期工作计划 已有研究基础 ⑴初步的梳理相关资源:园内资源、小区资源、湿地公园自然资源等 ⑵混合式持续研修:理论书籍《项目课程教学法》等的学习与实践、研讨与反思 ⑶相关课程案例的尝试经验:“你好,长江!”“好玩的风”“桂花飘香”“各种各样的船”等 阶段研究方向 ⑴资源网络的扩充:文化资源、特色自然资源 ⑵理论渗透、案例实践 ⑶班本化项目课程(以某一资源切入的班本研究专题) ⑷主题课程生成(大班“太仓”) ⑸园本“江·舟”文化节(预设6月底) “十四五”苏州规划: 走向文化实践:幼儿园江海文化项目课程的开发研究 关键词:侧重文化;江海文化;文化体系 (浏河长江入海口) 活动来源:日常可以关注《浏河发布》,例如:米酒这件事、长江的声音、雨的声音、云的声音 ⒈课题核心概念 文化实践 文化实践是人类改造世界过程中创造文化产品和形成精神成果的对象化活动。它是文化生产的参与者凭借一定的社会关系,创造出反映或体现自然、人类社会和人类思维等内容的文化产品的过程。走向文化实践旨从知识内容的教授走向文化实践的探索,把教学看做一种文化实践,研究教学的文化实践属性。从文化实践的视角重新认识教育活动、解读师生交互、理解文化内涵。 项目课程 其主要特征在于针对某一主题进行深度探讨,焦点在于寻找问题的解答,而这些问题有可能是儿童、教师或双方共同提出的问题。 江海文化 江海文化是开放性的文化体系,呈现“多元融合、包容会通、生生不息”的文化结构形态。本课题中特指浏河长江入海口沿岸从古至今形成的各类物质文化和非物质文化的总和,兼具时空性、流域性和地域性的多层次、多维度立体文化。侧重对江海文化背景下的历史文化、农耕文化、红色文化、饮食文化进行深入研究。 历史文化(地域) 农耕文化(耕作) 红色文化(抗洪救灾) 饮食文化(浏河特色、刀鱼馄饨、草头饼、河豚) 主要观点 文化实践:寻求归属感 找寻江海文化的传承与发展(唤醒本土文化的自豪感初衷)——项目课程形式调查分析——师幼双方经验 ⒈利于江海文化的传承与发展 ⒉利于实现师幼双方经验的共生共长 ⒉研究目标和研究内容 研究目标 ⑴形成关于研究幼儿园江海文化项目课程的内涵、特征、价值等方面的理性认识。 ⑵开发江海文化项目课程,对江海文化项目课程的开发原则、途径、策略进行科学性的梳理,形成经验性总结。 ⑶通过项目课程的引领,引发幼儿对社会生活、地方文化、自然生态的关注,发展幼儿的核心素养;发展正确的儿童观、课程观,提高教师建构项目课程的能力。 内涵研究、现状研究、行动研究、课程评价研究、课程案例研究。 研究内容 内涵研究:围绕“江海文化”“项目课程”进行文献研究,探索江海文化的内涵以及幼儿园江海文化项目课程的内涵、特征、价值等方面形成理性认识。 现状研究:通过观察法、访谈法、问卷调查法,基于家长层面、幼儿层面、教师层面、社会层面等,对幼儿园江海文化项目课程的现实性与可行性进行多方位、全面化的调查研究。汲取各个层面对于课题研究认可度、建议与需求的分析。 行动研究: ⑴课程目标与框架的构建研究 ⑵江海文化资源开发与运用的实践研究 ⑶实施策略的研究 课程评价的研究 建立健全评价制度,对于评价主体、评价对象、评价内容等确立系统的标准和规范。在实践中分析、梳理适宜于项目课程的评价方式。结合多元评价方,了解课程的适宜性和有效性,有利于提高幼儿园江海文化项目课程品质。 课程案例的研究 对幼儿园江海文化项目课程的生成过程、课程价值进行分析,提炼经验策略。梳理各年龄段中典型课程,成为具有参考价值的幼儿园特色课程蓝本。

|