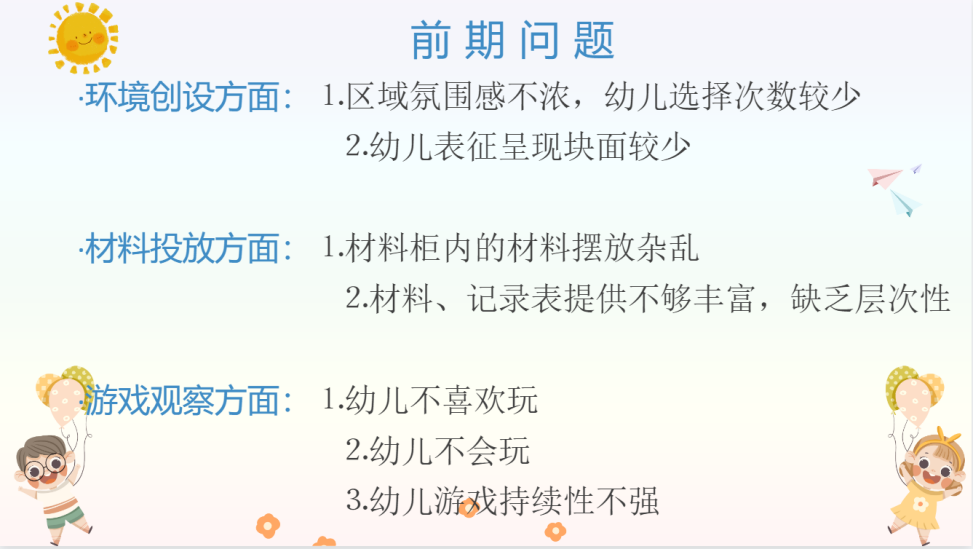

一、目标班级教师分享区域创设经验 小三班(科探区) 蒋梦菲:

二、对话式交流探班结果 崔韵雪:针对蒋梦菲老师科探区改造,蒋老师对区域的整体布局进行了调整,从教师本位转向幼儿本位,有利于幼儿的操作与活动。其次游戏的表格设计具有层次性,满足不同水平幼儿的发展需要。针对蒋老师的第二个问题,有一些自己的看法。材料的投放首先要是幼儿感兴趣的。其次可以是多种玩法的,引导幼儿去发现和探索。另外小班幼儿需要一定的情境性,这样他们更愿意投入,还可以增加一些有趣的游戏机制。 陆铭洲:针对蒋梦菲老师的问题一:由于幼儿个体差异,各年龄段幼儿又有各自的的特点和实际水平,因此,教师在投放材料时要考虑幼儿在发展水平上的纵向差异与横向差异。例如:科学区《斜坡滚球》,目标是让幼儿探究球在不同材料斜坡、不同坡度斜坡的滚动情况和速度差异。对于能力较弱的幼儿,可以投放的材料是同一坡度斜坡但是不同材料的斜坡和球,让幼儿探究球的不同材料制作的坡度上的滚动情况,能力强的幼儿可以投放相同材料不同坡度的斜坡和球,让幼儿探究球在不同斜坡上滚动速度如何。同一区域内容通过投放不同的材料达到不同的目标,满足同一年龄段不同发展水平幼儿的需要,体现的是一种横向的水平差异。 陈海珍:游戏光和影,已经有了玩法的多样性,也能关注到小班幼儿科学方面核心领域的发展,在游戏的时候,也可以增强趣味性,两人的手影游戏的相互帮助,一个人摆,一个人拿手电筒照。 黄露露:幼儿对沉浮游戏很感兴趣,但是游戏的持续性时间较短,还是处于将东西放入水中的状态,教师可以和幼儿一同游戏,以游戏伙伴的身份向幼儿介绍游戏的玩法和观察的方法,让幼儿更有目的地游戏。 三、分组研讨,梳理优化策略 刘静:沉浮是幼儿生活中熟悉和常见的科学现象,小三班提供了木片、鸡蛋壳、贝壳等材料供幼儿探究,从游戏过程来看,孩子们对该游戏有一定经验,同时也能在实际操作中提出自己的想法,男孩子说“沉下去因为它重,浮上来因为它轻”,其实这样的说法比较片面,不太科学。我认为结合这一想法,教师可以带着孩子继续深入探究。基于幼儿的发现或问题,不断促进幼儿向深度学习。 材料提供方面,材料需要精简,立足儿童视角选择相应的材料,也可以试着让孩子自己收集生活中的材料进一步尝试,比如水果类,“如果把苹果放入水里,你觉得会沉下去还是浮上来呢?”(据我所知苹果类会浮上来),总之,材料的选择教师需要有更多思考,(问问自己:我为什么选这个材料?幼儿在探究过程中可能会出现什么疑问?我该如何引导,帮助幼儿一起探究?)建议多查询相应的资料事先丰富自身知识储备。 另外,菲菲提出了“如何根据幼儿差异提供材料”等问题,最根本还是要先了解幼儿年龄特点、幼儿发展情况、 幼儿发展兴趣、爱好,做深一步的研究和探讨。 此外,对于幼儿园的小朋友,尤其是小班幼儿,投放的材料要趣味一些,营造相应的情境。就“沉浮”游戏来说,有一本绘本《小老鼠过河记》,涉及的内容就是有关沉浮的,建议教师可以把故事中“小老鼠尝试用各种材料过河”这一故事情节搬到现实生活中,为孩子对于沉浮探索创造有趣丰富的情境,也避免了游戏的枯燥。 四、项目组成员反思及展望 蒋梦菲:关于沉浮游戏,幼儿暂时在一个兴致弱化的阶段,现在天气逐渐变暖,可以带幼儿去小池塘玩沉浮游戏,寻找一些像小船的物品(如:西瓜皮、榴莲皮、柚子皮等)鼓励幼儿探索这些材料载物量的多少。班级内现有的大型“沉浮记录表”,内容对于小班下学期有点简单,可以多一些幼儿在游戏中出现的问题的过程性资料的呈现。 |